わたしたちは毎日の暮らしの中で、クルマや電車、バスなどを使っていろいろな場所に移動しています。安心で安全に、環境にもやさしい方法で、だれでも自由に行きたいところに行ける、そのような移動手段が整っていることは、暮らしやすいまちの大切な条件といえるでしょう。

このようなまちをつくるために、自動車会社も取り組みを始めています。トヨタ自動車の取り組みから、住み続けられるまちについて考えてみましょう。

- EduTown SDGs

- SDGs取組事例

- だれもが安心して移動できるまちを

(映像は取材当時のものです。)

未来のモビリティ「e-Palette(イー・パレット)」

安心して住み続けられるまちには、すべての人が自由で安全に、安心して行き来できる移動の手段があることが大切です。

そこで、トヨタ自動車では、新しいモビリティ(移動の手段)「e-Palette」の開発に取り組んでいます。

e-Paletteはどのような課題を解決できるのでしょうか。

トヨタ自動車の牟田隆宏さんに、聞いてみました。

トヨタ自動車株式会社 コネクティッドカンパニー MaaS事業部 e-Palette開発責任者(取材当時) 牟田隆宏さん

クルマ社会が抱える問題

今、世界では約16億台、日本でも約7,800万台ものクルマが走っています。

人やモノを運ぶのに欠かせないクルマは、わたしたちの生活を便利で快適にしてくれる一方で、クルマが原因で起こっているさまざまな問題もあります。

今のクルマの多くは、化石燃料であるガソリンを燃やして生み出されるエネルギーで動いていて、そのときに出る二酸化炭素は、地球温暖化の原因の一つになっています。

また、クルマがたくさん走るようになったことで、都市部で交通渋滞が発生したり、交通事故でけがをする人や亡くなる人がいたりすることも、大きな問題です。(牟田さん)

わたしたちの生活を便利で快適にしてくれるクルマ。一方でクルマが原因となっていろいろな問題も起こっている。

環境にも人にもやさしいクルマづくり

クルマ社会が抱える問題を解決するために、トヨタ自動車はどのようなことに取り組んでいるのでしょうか。

わたしたちは、ガソリンではなく電気の力で走るクルマ、いわゆる「電動車」の開発と普及を進めています。

たとえば、ガソリンと電気を組み合わせて効率的に走るハイブリッドカーは、化石燃料であるガソリンを使う量を減らし、二酸化炭素を出す量を減らすことができます。また、ガソリンを一切使わず、二酸化炭素も出さない、100%電気だけで走る電気自動車や、水素と酸素から電気をつくって走る燃料電池自動車もまちを走っています。

クルマから出る二酸化炭素を減らし、環境にやさしい社会を実現するために、クルマの電動化は大切な要素の一つだと思っています。(牟田さん)

電気とガソリンを切りかえながら走るハイブリッドカー。ガソリンの使用量を減らして、二酸化炭素を出す量も減らすことができる。

水素と酸素を燃料とする燃料電池自動車は二酸化炭素や環境に悪い物質を出さないクリーンなクルマ。普及のためには水素を補給できる場所の整備が欠かせない。

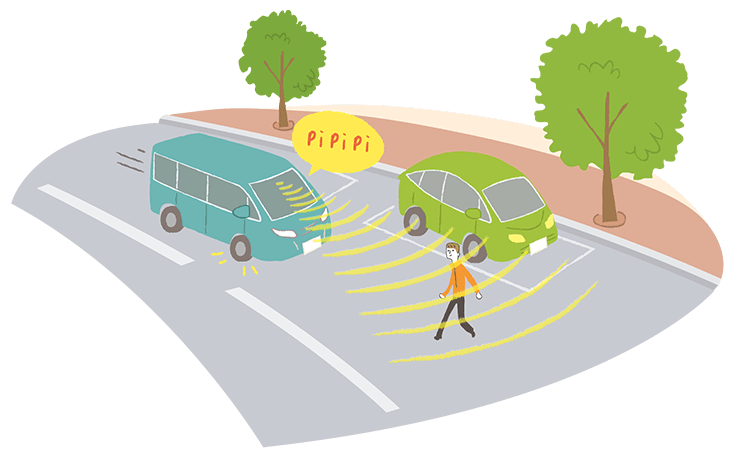

また、最新のクルマには、人やモノにぶつかりそうになったときに、自動的にアクセルやブレーキをコントロールしたり、夜間の歩行者を見つけたりするなど、事故の危険を減らす機能が装備されています。

また、高速道路で、人がハンドルを操作したりアクセルを踏んだりしなくても運転をサポートしてくれる技術も使われています。

このように、人の運転を助ける、サポートする技術がどんどん進化することで、クルマはより安心で安全な乗り物になっていきます。(牟田さん)

技術の進歩によって、クルマはより安心安全な乗り物に。

まちが抱える「移動」の課題とは?

クルマ社会が抱える問題のほかにも、わたしたちが暮らすまちには「移動」に関する課題があります。

たとえば、あるおばあさんの家はバス停から離れていて、家からバス停までの道のりには歩行者専用道路もなく、クルマとぶつかる危険があります。そして、バスに乗るときには段差もあり、移動に大変な苦労をしています。

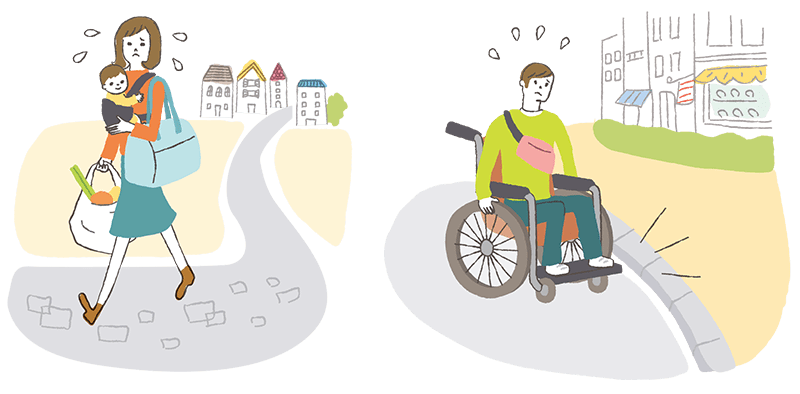

また、小さな赤ちゃんを育てているお父さんやお母さんは、子どもを抱えながらたくさんの荷物を運ばなければならず、少しの道のりを移動するのにも、気をつけなければいけないことがたくさんあります。

どのような人たちが「移動すること」に困っているでしょうか?

また、少子化や高齢化が進む地域では、バスや電車などの公共交通機関が、赤字を理由に本数を減らされたり廃止されたりして、移動することそのものが困難な人たちもいます。

住み続けられるまちを実現していくためには、すべての人が自由で安全に、安心して行き来できることで人の輪が広がっていく、そんな移動手段があることが、とても大切です。

その答えの一つとしてトヨタ自動車が新しく考えているモビリティ(移動の手段)が「e-Palette(イー・パレット)」です。(牟田さん)

移動の課題解決を目指す「e-Palette」

e-Paletteは、自動運転技術や、クルマがモノとやり取りする通信技術、安心・安全のための技術、環境にやさしい技術など、さまざまな最新技術を組み合わせてつくる、移動のための新しいモビリティで、2020年代前半ころの実用化を目指して開発を進めています。

こうした技術を使ったe-Paletteはどのようなことができるのでしょうか?

モビリティサービス専用バッテリーEV「e-Palette」。長さ4.95m、高さ2.65mでスロープを用いて車いすの人もスムーズに乗降できる。段差も少なくて障がい者にもやさしい。

e-Paletteは、カメラやレーザー光を使ったセンサーで周囲を確認しながら自動で走ることもでき、必要なときに近くまで来てくれて、行きたいところに連れて行ってくれます。また、床が低く地面との段差が少なく、入り口も広いので、車いすの人やお年寄りでも乗り降りの苦労が少なくてすみます。

ですから、クルマを運転すること自体が困難な人、さまざまな理由で一人での移動が困難な人など、なんらかの理由で「行きたいのに行けない」と困っている人たちが、いつでも利用できる大切な移動手段になることができます。

(牟田さん)

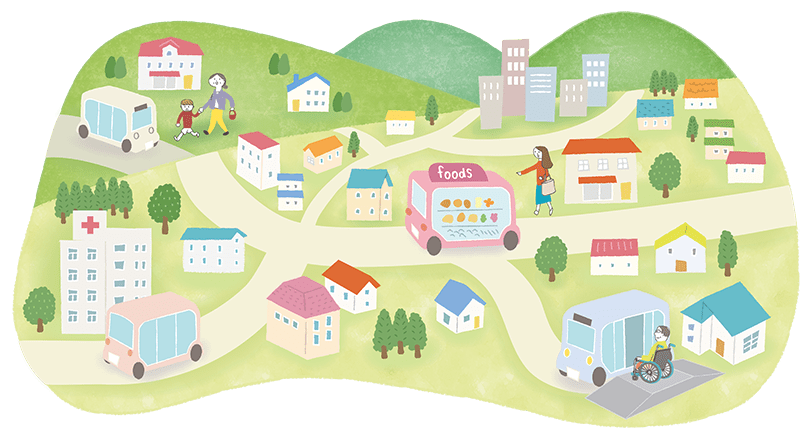

e-Paletteは、一人ひとりの「目的地に行きたい」というニーズに合わせて、移動サービスを提供することができるだけでなく、少子高齢化が進む地域が抱えている課題も解決できる可能性があります。

e-Paletteは、クルマの運転手になる人が少なく、路線バスやタクシーが少ない地域で、その代わりとなる新しい移動手段としても活用することができます。

また、人以外のさまざまなものを運ぶことができるので、「買い物に行く」のではなく、「お店が近くにやってくる」というような活用も考えられます。(牟田さん)

移動が自由になれば、行きたいところにいつでも「行ける」だけではなく、欲しいものや行きたい場所が「やって来る」ようになるかもしれません。

まちのさまざまな課題の解決を目指しているe-Paletteですが、e-Paletteだけですべてを解決することは難しいと、牟田さんは言います。

事故を減らし、歩行者が安心して移動できるようにするためには、クルマや乗り物の安全性を高めるだけでなく、幅の広い道路をつくったり、見通しの良い環境をつくったりすることも必要です。

また、高齢者や障がい者が抱える移動の不安が少なくなるように、周りの人がさりげなくサポートすることで解決できる問題もたくさんあります。

まちにある移動の課題を解決し、だれもが安心して住み続けられるまちにするためには、新しいクルマや乗り物をつくるだけではなく、そこに暮らす人全員で、新しいまちの在り方自体を考えていく必要があります。(牟田さん)

これからの社会に求められるクルマとは?

これからの社会にとって必要なクルマとはどのようなものなのでしょうか?

クルマの電動化は、二酸化炭素を出す量を減らし、環境問題の解決に役立つことができます。また、自動運転技術が進歩し、インターネットとクルマがつながることで、事故を減らしたり、高齢者や障がい者、地方で暮らす人など移動に困っている人を助けたりすることができます。

このように新しい技術を取り入れてクルマが進化していくことで、社会のさまざまな課題を解決していくことができます。

これからのクルマづくりは、社会にある課題を解決しながら、「新しい移動のしくみや方法をつくる」こと、そしてそのことを通して、だれもが安心して、いつまでも住み続けられる持続可能な社会をつくることだと思います。

みなさんは、これからの未来に、どのようなクルマがあればいいと思いますか。そのクルマはわたしたちの社会をどのように変えてくれるのでしょうか。 わたしたちと一緒に、安心で安全、環境にやさしくて、快適に移動できる。そんな未来のまちをぜひ一緒につくっていきましょう。(牟田さん)

原稿作成:株式会社 日経BP

仕事人インタビュー

この記事に関連する目標

関連記事

-

世界中にクリーンなクルマを

トヨタ自動車株式会社

-

いつまでも安心して住み続けられるまちをつくる

積水化学工業株式会社

-

半導体をテストで支えて持続可能な社会をつくる

株式会社アドバンテスト

-

健康で強い体、元気な体をつくる

味の素株式会社

-

きれいな水を使い続けていくためにできること

サントリーホールディングス株式会社

-

持続可能な未来を支える再生可能エネルギー

いちごECOエナジー株式会社

-

みんなで取り組むペットボトルの完全循環

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

-

服のチカラで世界を笑顔に

株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー)

-

二酸化炭素を減らしてクリーンな空の旅を

日本航空株式会社

-

木を育て、使い、森林の循環をつくる

住友林業株式会社

おすすめの記事

-

木を育て、使い、森林の循環をつくる

住友林業株式会社

-

半導体をテストで支えて持続可能な社会をつくる

株式会社アドバンテスト

-

みんなで取り組むペットボトルの完全循環

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

-

きれいな水を使い続けていくためにできること

サントリーホールディングス株式会社

-

健康で強い体、元気な体をつくる

味の素株式会社

-

いつまでも安心して住み続けられるまちをつくる

積水化学工業株式会社

-

持続可能な未来を支える再生可能エネルギー

いちごECOエナジー株式会社

-

二酸化炭素を減らしてクリーンな空の旅を

日本航空株式会社

-

世界中にクリーンなクルマを

トヨタ自動車株式会社

-

だれもが安心して移動できるまちを

トヨタ自動車株式会社

-

服のチカラで世界を笑顔に

株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー)

-

プラスチックごみの問題に取り組み、みんなが考えるきっかけに

ネスレ日本株式会社