- EduTown SDGs

- SDGs取組事例

- いつまでも安心して住み続けられるまちをつくる

「住み続けられるまち」って、どんなまち?

私たちが暮らす「まち」。いつまでも安心して住み続けるために、まちづくりにはどのような工夫が必要でしょうか。安心・安全で環境にやさしく、持続可能なまちづくりについて、積水化学工業の佐藤洋樹さんが教えてくれました。

積水化学工業株式会社 住宅カンパニー レジデンシャル事業統括部 事業開発部 事業推進室 営業グループ

佐藤洋樹さん

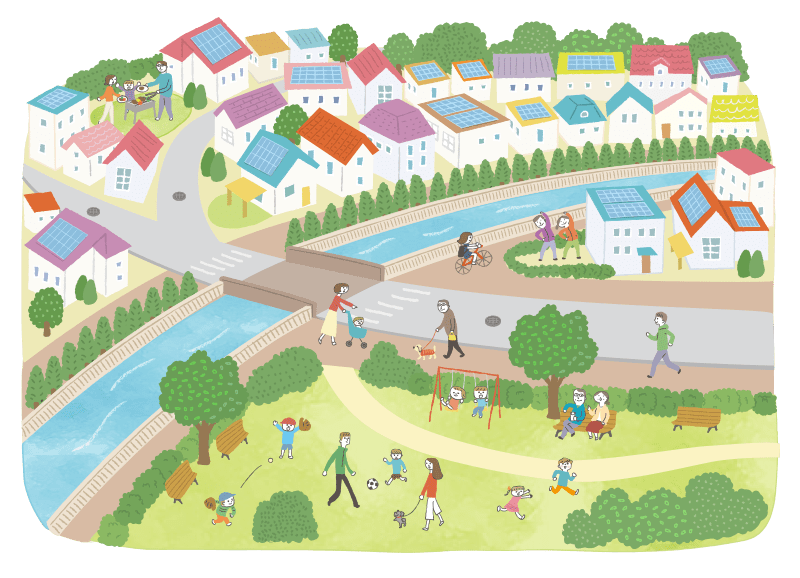

積水化学グループでは、埼玉県朝霞市にサッカーコート10面分の広さのまちをつくっています。ここには、太陽光パネルを屋根に載せた住宅、公園や保育園、買い物ができる施設などが備わっており、「安心・安全で環境にやさしく、サステナブル(持続可能)なまち」をテーマにまちづくりに取り組んでいます。

みなさんは、今、住んでいるまちに「ずっと住み続けられる」ことがあたりまえだと思っていませんか? しかし、最近のニュースを見てもお分かりのように、地震や台風、集中豪雨などの自然災害が起こると、家やまちが大きな被害を受けて住み続けることが難しくなり、元の状態に戻すのに大変な労力がかかることがあります。 安心・安全に住み続けられるまちは、「災害に強い」ことが大切なキーワードとなります。(佐藤さん)

災害のときも暮らしを守る「インフラ」

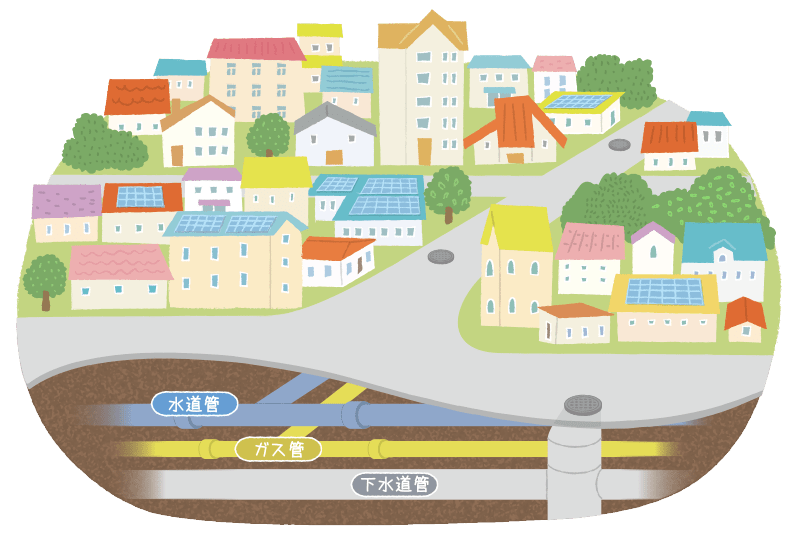

私たちが暮らすまちの地下にはいろいろな設備が埋まっています。

では、自然災害からどのように「まち」を守ればよいのでしょうか?

まちの大切な役割のひとつに「インフラ」と呼ばれる生活を支える基本的な設備があります。道路や上下水道、ガス、電気、電話やインターネットの通信設備なども、すべて暮らしに欠かせない「インフラ」です。地震などの災害が起こった時にこのような設備が壊れて使えなくなってしまうと、生活に大きな影響があります。

朝霞のまちでは、地下を通る水道管やガス管のパイプに「ポリエチレン」という素材を使っています。これまで水道管やガス管に使われていた金属製のパイプと異なり、ポリエチレンはさびることがありません。また、ポリエチレンはじょうぶでしなやかな素材なので地震が起こっても地面のゆれに合わせて曲がり、壊れることがありません。

家庭で使った汚れた水を流す下水管には、パイプの表面に細かいひだをつけて、強度を高めています。下水管が壊れてしまうと汚れた水がまちに流れてしまい、ニオイや衛生面が問題になりますが、そのような問題を防ぐことにもつながります。(佐藤さん)

じょうぶでしなやかなポリエチレン製のパイプ。

大量に降った雨を地下に貯めるシステム

台風や集中豪雨による水害への対策も欠かせません。短い時間に大量の雨が降ると、まちの地下にある下水管から水があふれてしまい、まちが水びたしになることがあります。また、まちから川や海に流れる水が急激に増えると、川の水があふれて洪水になるなど、大きな被害が出ます。

朝霞のまちではそれぞれの住宅の駐車場の地下に、雨水を一時的にためることができる「クロスウェーブ」という設備を設置しています。クロスウェーブは四角すいのような形をした突起が並んでいるもので、これを重ねてすき間のある箱の形をつくって地下に埋めることで、大雨や台風のときにそのすき間に雨水を溜めることができます。

また、道路の下には直径1.5~1.8メートルの大きな雨水管を埋めていて、大雨が降ってもすみやかに雨水をためられるようになっています。そして、雨水管からゆっくりと雨水を川に流すことで、川の水があふれ出ることを防ぎます。

これらの設備により、朝霞のまち全体では約600万リットルの水を溜めることができ、まちの水害対策に貢献しています。(佐藤さん)

直径が1.5-1.8mもある大きな雨水管。

環境にやさしく快適なまち

住宅の屋根に設置された太陽光パネル

自然エネルギーの活用も、安心・安全なまちづくりには大切です。朝霞のまちでは、すべての住宅の屋根に太陽光パネルを設置。太陽の光で電気をつくり、自分の家でつくったエネルギーで生活する「エネルギーの自給自足」を行っています。

太陽光でつくった電池を貯めておける蓄電池を設置している家もあるんですよ。蓄電池があると、昼間つくった電気を夜間に使ったり、災害などで停電が起きた時に使って生活したりすることができるんです。

私は東日本大震災のときに、仙台で被災した経験があります。当時のお客様からは、太陽光パネルで発電した電気のおかげで、炊飯器でごはんを炊いたり、携帯電話を充電したりすることができた、というお話も身近に聞きました。電気は私たちの暮らしになくてはならないものです。地球温暖化の原因のひとつである二酸化炭素を出さず、環境にやさしいエネルギーをつくり出す太陽光パネルは安心・安全なまちの重要なインフラです。(佐藤さん)

さらに、電線を地下に埋めて、災害時に電線が切れたり、電柱が倒れたりする危険を防ぐ工夫もしています。また、災害のときだけでなく、ふだんの暮らしの安全を守るために、街灯や家の窓にセンサーを取り付けた防犯システムで家とまちを守っています。

SDGsアクションコーナー

ここまでの文章を読んで、以下の問いについて調べたり、考えたりしてみよう。

①「安全で、快適に安心して住み続けられるまち」とは、どのようなまちかを考えてみよう。

②もし自然災害が起こったら、生活にどのような影響が出るか考えてみよう。

③安心して住み続けるために、自分の家や学校でできることを話し合ってみよう。

参考サイト:

災害に強いまちや家にどのような製品が使われているか、また、まちや家をつくる際にどんな工夫がされているかを調べてみよう。

私たちが安心・安全に暮らすための設備や製品について、カードで学べるよ!

災害に強いまちをつくるための工夫を、360℃パノラマ写真や映像、ワークシートで学べるよ!

持続可能な家づくりの工夫を、360℃パノラマ写真や映像、ワークシートで学べるよ!

子どもから高齢者まで、いろいろな世代が暮らすまち

ずっと住み続けられるまちには、いろいろな世代の人が交流し、支え合いながら暮らせることも大切です。

これからのまちづくりでは、子どもから高齢者まで、いろいろな世代の人が集まって、みんなが一緒に暮らせることが大切になってきます。朝霞のまちでは、まちに住む人たちだけでなく、地域の人たちが集まれる公園や保育施設、買い物ができる場所などもつくり、交流が活発になるような工夫をしています。

(佐藤さん)

特に、災害が起きたときは、住人同士で支え合い、まちを守るために協力し合うことが必要です。いざというときのためにも、ふだんから、住む人たちが交流しやすいまちにしたいものです。

まちづくりは家や道路、施設ができあがった時点で終わりではありません。そこで暮らす人々が担い手となり、自分たちにとって「住み続けたい魅力的なまち」にしていくことが大切です。みなさんも、自分の住むまちを「魅力的で安心・安全なまち」にするために、どんなことができるかぜひ考えてみてください。

(佐藤さん)

コラム

家の「寿命」を長持ちさせるためにできること

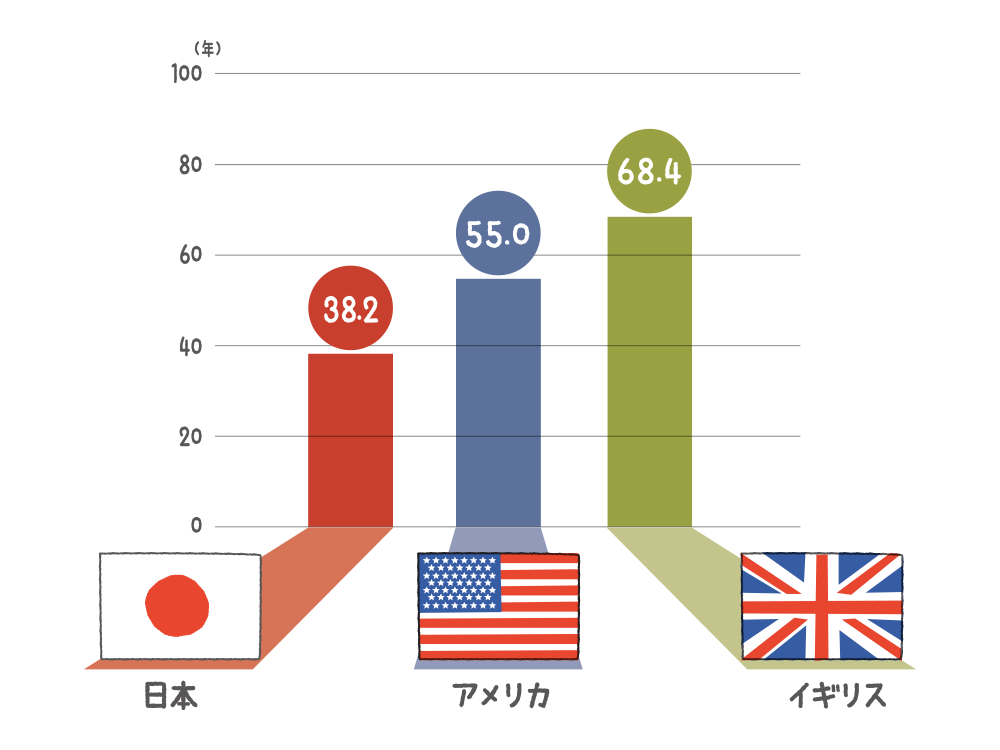

世界と日本の家の平均寿命

【滅失住宅の平均築後年数の国際比較(国土交通省 令和5年度)より作成】

日本の家の平均寿命(※家がつくられてから取り壊されるまでの期間)は約40年ほどです。日本は湿度が高く地震も多いため、住宅に使われている材料が傷みやすいことや、新しい家が好まれる国民性、歴史的な背景などがあり、単純に比べることは難しいですが、ほかの国と比べても家の寿命が短いことが分かります。

しかし、寿命が短い家は、取り壊すときに大量のゴミが出る、家を建て直すときに新しい材料が必要になる、また、お金がかかるといった問題もあります。

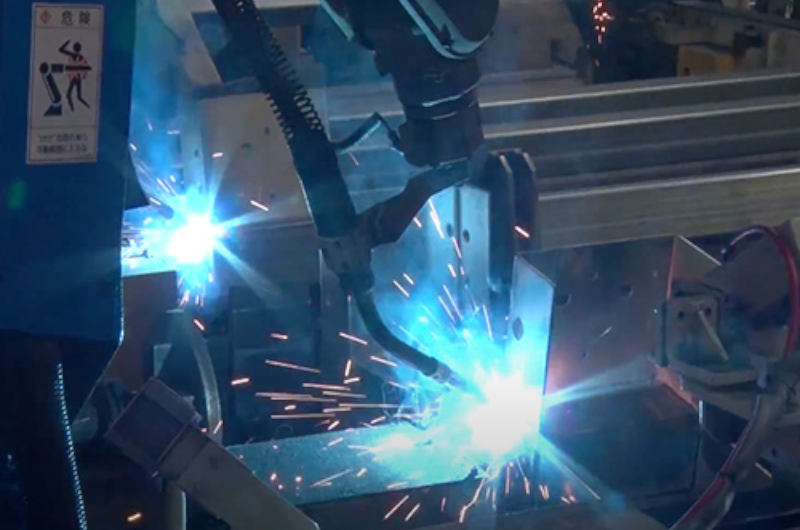

積水化学グループでは「工場」で家をつくっています。工場で機械と人によって、設計図通りに家をつくることで家が傷む原因となる隙間やズレを防ぎ、60年以上住める工夫をしています。寿命が長い家は建て直しで生まれるゴミがなく、環境にもやさしい家ということを意識して、住み続けられる「家」を考えていきたいものです。

原稿作成:株式会社 日経BP

仕事人インタビュー

やってみよう

セキスイカルタ

セキスイカルタカルタでSDGsについて学ぼう。

この記事に関連する目標

関連記事

-

だれもが安心して移動できるまちを

トヨタ自動車株式会社

-

持続可能な未来を支える再生可能エネルギー

いちごECOエナジー株式会社

-

半導体をテストで支えて持続可能な社会をつくる

株式会社アドバンテスト

-

健康で強い体、元気な体をつくる

味の素株式会社

-

きれいな水を使い続けていくためにできること

サントリーホールディングス株式会社

-

みんなで取り組むペットボトルの完全循環

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

-

服のチカラで世界を笑顔に

株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー)

-

二酸化炭素を減らしてクリーンな空の旅を

日本航空株式会社

-

世界中にクリーンなクルマを

トヨタ自動車株式会社

-

木を育て、使い、森林の循環をつくる

住友林業株式会社

おすすめの記事

-

木を育て、使い、森林の循環をつくる

住友林業株式会社

-

半導体をテストで支えて持続可能な社会をつくる

株式会社アドバンテスト

-

みんなで取り組むペットボトルの完全循環

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

-

きれいな水を使い続けていくためにできること

サントリーホールディングス株式会社

-

健康で強い体、元気な体をつくる

味の素株式会社

-

いつまでも安心して住み続けられるまちをつくる

積水化学工業株式会社

-

持続可能な未来を支える再生可能エネルギー

いちごECOエナジー株式会社

-

二酸化炭素を減らしてクリーンな空の旅を

日本航空株式会社

-

世界中にクリーンなクルマを

トヨタ自動車株式会社

-

だれもが安心して移動できるまちを

トヨタ自動車株式会社

-

服のチカラで世界を笑顔に

株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー)

-

プラスチックごみの問題に取り組み、みんなが考えるきっかけに

ネスレ日本株式会社